时髦雪梨1P

掐了鲁迅的烟,谁来点燃思想之火?

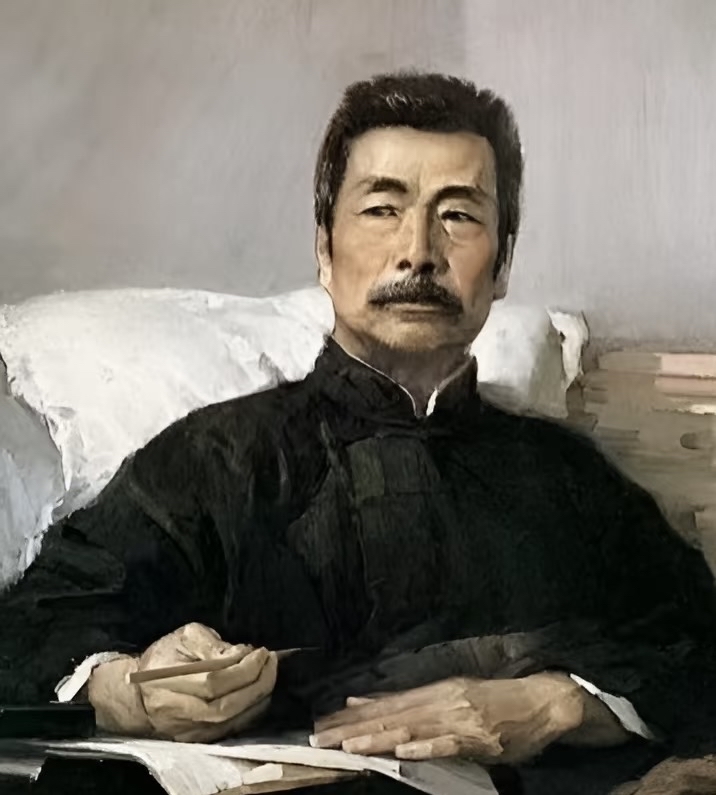

一、一幅墙画,引发热议

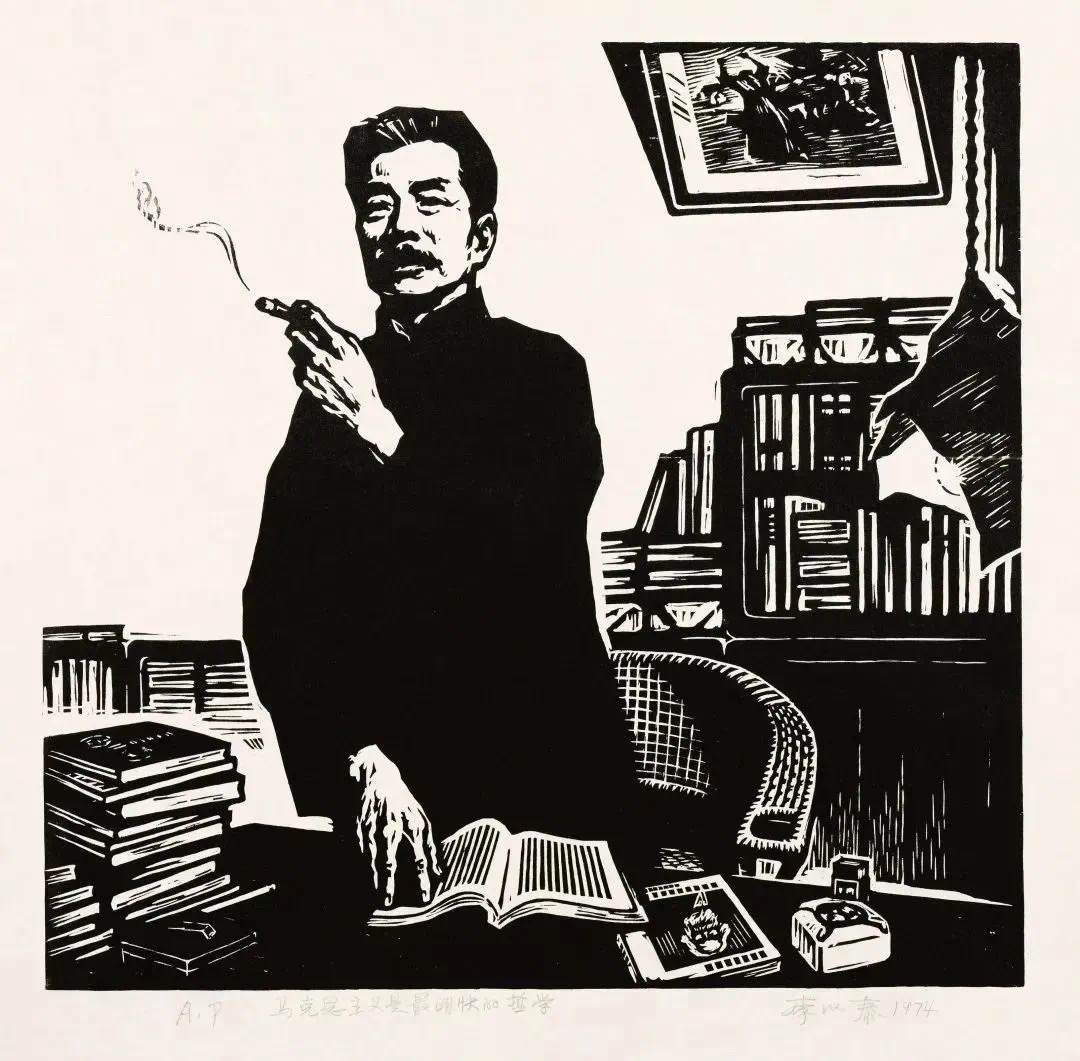

绍兴鲁迅纪念馆外,一幅鲁迅夹烟的经典墙画,近日因一位“控烟志愿者”孙女士的投诉而出圈。她以“室内抽烟形象置于室外,恐误导儿童”为由,要求将画作替换为“握拳版”,并将诉求提交至“浙里办”平台。消息传开后,网友纷纷质疑:此举究竟是维护控烟理念,还是在变相禁锢思想?

二、二十年经典,藏着鲁迅的“烟火气”

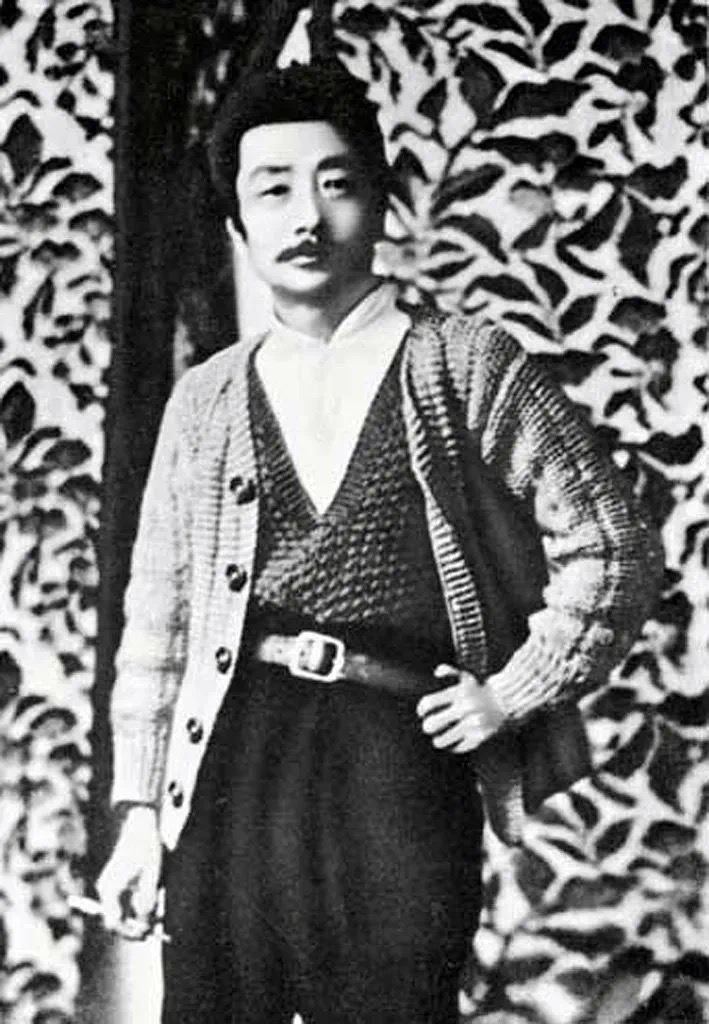

这幅由美院教授李以泰创作的墙画,自2003年亮相至今已有二十年。二十年间,无数游客在此驻足,模仿画中姿态与“鲁迅”合影,“给先生点支烟”成了打卡标配,从未有人提出异议。事实上,鲁迅本就有吸烟的习惯,对他而言,每天“五十支烟、一杯清茶、一叠稿纸”是雷打不动的日常。烟于他,并非简单的消遣,更像是思考时不可或缺的“精神氧气”。

三、纪念馆硬核回应,获网友力挺

面对投诉,绍兴鲁迅纪念馆仅用八个字回应:“尊重历史,不改。”简短有力的态度,直接表明立场。随后,鲁迅研究会也发声补充:大众喜爱的,正是充满生活气息的鲁迅,而非被过度“净化”的形象,不必拿着放大镜对“烟头”吹毛求疵。这番回应收获网友一致点赞,不少人表示“这次坚决站馆方”。

四、“子涵妈妈”式焦虑:为何总在怕?

尽管孙女士的具体身份未被公开,但她的诉求让网友联想到了常被讨论的“子涵妈妈”群体。这类群体总是陷入过度焦虑:担心动画片里的暴力镜头影响孩子,焦虑同学成绩差会带坏自家孩子,甚至害怕一颗糖果存在安全隐患。如今,连鲁迅画中的烟也成了他们的“担忧对象”,其核心逻辑始终不变:只要不符合自己心中“对孩子好”的标准,就该被彻底清除,不应该出现任何大众视野。

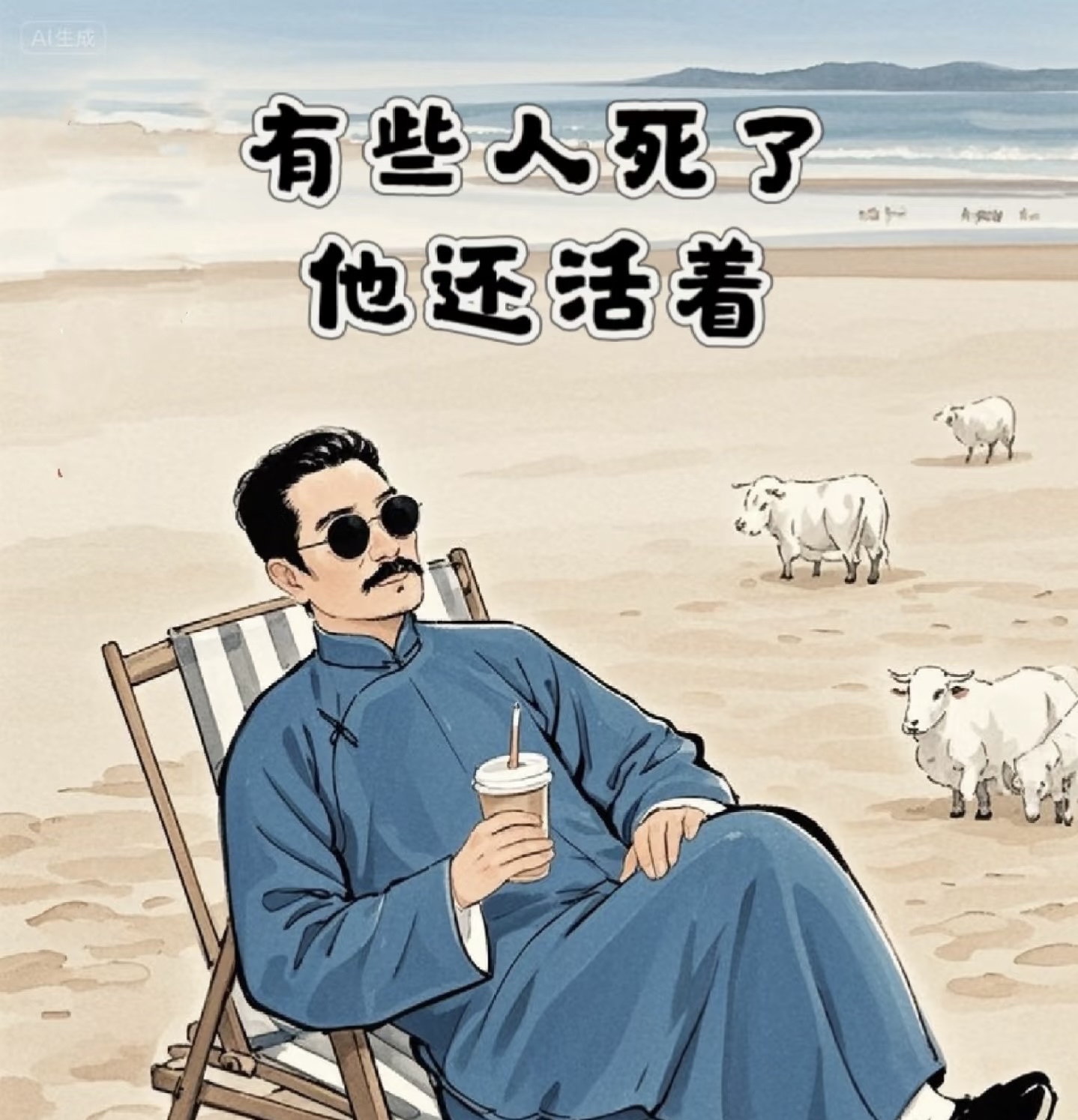

五、烟背后的鲁迅:不只是“表情包”

很多人只看到画中鲁迅夹烟的姿态,却忽略了烟与他人生的深度关联。鲁迅的烟瘾极大,蚊帐被长期吸烟熏成黄黑色,即便在临终前一天,他仍未停止吸烟。在朋友的回忆里,“他手中总握着烟卷,仿佛烟不离手,思绪就不停歇”。对鲁迅而言,烟不是“耍酷”的道具,而是他熬夜创作、直面社会焦虑、与黑暗抗争时的“精神拐杖”。抹去这支烟,就等于抹去了他为探寻中国出路而苦思冥想的真实痕迹。

六、“真空环境”养不出有判断力的孩子

有人认为,把所有可能产生“负面引导”的符号都删除,孩子就能在安全的环境中成长。但事实恰恰相反:当孩子失去接触多元事物的机会,也就失去了辨别是非、理性讨论、独立思考的能力。真正好的教育,从不是捂住孩子的眼睛不让他们看见“不完美”,而是指着鲁迅手中的烟告诉他们:“这根烟或许损害了先生的健康,但在那个年代却成了支撑先生用文字点亮了当时黑暗中国的良药。”

七、掐灭的是烟,还是对历史的敬畏?

今天能以“误导孩子”为由,要求抹去鲁迅画中的烟;明天是否会有人以同样的逻辑,反对李白的“饮酒作诗”、否定贝多芬的“狂躁才华”、批判梵高的“精神特质”?文明从不是无菌的病房,而是即便知晓世间有“不完美”,仍有勇气向前探索的过程。绍兴鲁迅纪念馆守住的不只是画中的一支烟,更是我们对真实历史应有的尊重与敬畏。

八、“救救孩子”,不是把孩子放进“玻璃罩”

鲁迅一生都在呼吁“救救孩子”,但他从未主张要把孩子隔绝在真实世界之外,放进“玻璃罩”里精心保护。下次带孩子去绍兴,不妨停下脚步,指着纪念馆外那幅墙画说:“你看,先生曾握着这支烟,思考如何打破中国的黑暗,也用文字为未来点燃了希望的光。”要让孩子明白:世界本就不完美,但这不是逃避的理由,而是值得我们努力去改变的动力。